[ad_1]

VOLVER A CASA

En el momento en que escribo estas líneas soy quince años mayor que mi padre cuando murió.

Sólo cumplidos los cincuenta empecé a admitir que mi propia forma de inestabilidad me hacía sufrir. Me apenaba profundamente no tener un hogar, sí, pero siempre me rescataban la resistencia y el amor por la libertad. Como mi padre, sin ir más lejos, me autoconvencía de que no ganaba suficiente como freelance para presentar la declaración de la renta, algo que tardaba meses en reparar, y sólo con ayuda de un contable. Como él, no había ahorrado nada, de modo que tenía mis razones para seguir fantaseando con acabar en la indigencia. Me las apañaba diciéndome a mí misma: Sindicalizaré a las vagabundas.

Al final tuve que reconocer que, como mi padre, yo también llevaba una vida de desequilibrio, aunque en grado distinto. Necesitaba fundar un hogar propio, de lo contrario, yo también sucumbiría. El hogar es un símbolo del yo. Mirar por el hogar es mirar por uno mismo.

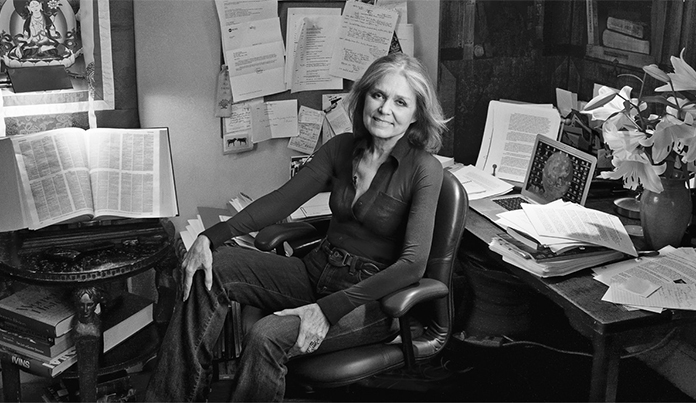

Paulatinamente, los cuartos que yo había usado sobre todo como despacho y trastero se llenaron de cosas que me procuraban placer cada vez que abría la puerta. Tenía una cocina que funcionaba, un escritorio de verdad donde desplegar un abanico de papeles, y un dormitorio acogedor donde podían quedarse los amigos, algo que siempre había deseado de niña, cuando vivía con mi madre en espacios demasiado tristes para invitar a nadie. Aunque un poco tarde, pasados los cincuenta, incluso empecé a ahorrar.

Después de varios meses construyendo el nido —y comprando cosas como sábanas y velas con un deleite que rayaba en lo orgásmico—, sucedió algo muy extraño: descubrí que disfrutaba todavía más de los viajes. Una vez que echarme a la carretera se convirtió en una opción, y no ya en un destino, desapareció la melancólica sensación de Todo el mundo tiene un hogar, menos yo. Podía marcharme, porque podía volver. Podía volver, porque sabía que las aventuras quedaban al otro lado de una puerta abierta. Descubrí un mundo nuevo formado de coordinadas copulativas en lugar de disyuntivas.

Mucho antes de que se abrieran esas divisiones entre el hogar y la carretera, entre el lugar de la mujer y el mundo masculino, los seres humanos nos guiábamos por las cosechas, las estaciones, y viajábamos con nuestra familia, con nuestros compañeros, nuestros animales, nuestras tiendas. Encendíamos hogueras y nos desplazábamos de un lugar a otro. Aún almacenamos esta forma de viajar en nuestra memoria celular. Las criaturas vivientes han evolucionado en tanto que viajeras. Incluso las aves migratorias saben que la naturaleza no exige escoger entre anidar y alzar el vuelo. En viajes de hasta veinte mil kilómetros, los pájaros meten el pico bajo el ala y descansan en lo alto de cualquier superficie, desde témpanos de hielo hasta las cubiertas de los barcos en alta mar. Después, una vez alcanzado su destino, construyen un nido y escogen cada ramita con esmero.

Ojalá la carretera hubiera dilatado la vida de mi padre lo suficiente para que él también conociera las posibilidades de las copulativas por encima de las disyuntivas. De haber vivido aún cuando yo creé un hogar, habría podido enseñarle algo, y también habría podido darle las gracias por todas las lecciones que me dio él a mí.

Ojalá mi madre no hubiera llevado una vida aún más polarizada en las disyuntivas. Al igual que muchas mujeres antes que ella —y muchas aún hoy—, nunca hizo un viaje propio. Lamento con todo mi corazón que no pudiera tomar una senda que le apasionara.

Me interrumpo un momento mientras escribo estas palabras. Mi mano, de dedos largos como los de mi padre, reposa en el escritorio donde me dedico a trabajar en lo que más me gusta, en unos cuartos que conformaron mi primer hogar y que seguramente será el último. Me rodean fotos de amigos y objetos que conocieron el tacto de otras personas antes que el mío y que conocerán el de otros muchos cuando yo falte. Me percato de que mi dedo corazón sube y baja en un movimiento involuntario, justo como hacía mi padre. Reconozco en mí, como lo hacía en él, un golpeteo inquieto. Es hora de marcharse; hay tantas cosas por hacer y decir y escuchar ahí fuera. Puedo echarme a la carretera, porque puedo volver a casa.

Vuelvo a casa, porque soy libre de marcharme. Cada manera de ser es más valiosa en presencia de los demás. Este equilibrio entre acampar y seguir las estaciones es muy antiguo y muy nuevo al mismo tiempo. Todos necesitamos ambos.

Mi padre no tuvo por qué morir solo a cambio de las alegrías de la carretera. Mi madre no tuvo por qué renunciar a un viaje propio para tener un hogar.

Ni yo. Ni tú.

[ad_2]

Source link